Les Accélérateurs de Particules : Une Exploration des Mystères de l’Univers

Les accélérateurs de particules, souvent désignés comme des colliders ou des « atom smashers », jouent un rôle capital dans la compréhension des fondements de la physique. Ces dispositifs ont permis des découvertes révolutionnaires au cours du dernier siècle, notamment celle du célèbre boson de Higgs, considéré comme la pièce maîtresse du champ de Higgs, qui confère leur masse aux autres particules. Mais comment fonctionnent réellement ces instruments scientifiques ?

Le Principe de Fonctionnement des Accélérateurs

À la base, un accélérateur de particules a pour but d’accélérer des particules subatomiques à des vitesses extrêmes, avant de les faire entrer en collision avec des cibles, souvent des noyaux atomiques. Prenons un instant pour réfléchir à l’échelle à laquelle ces machines opèrent : l’une des unités de mesure basiques utilisées est le barn, équivalent à un carré de 10 femtomètres, soit 10 quadrillions de mètres. Ce terme, inventé dans les années 1940 par des physiciens de Purdue University, évoque des expressions telles que « aussi grand qu’une grange ».

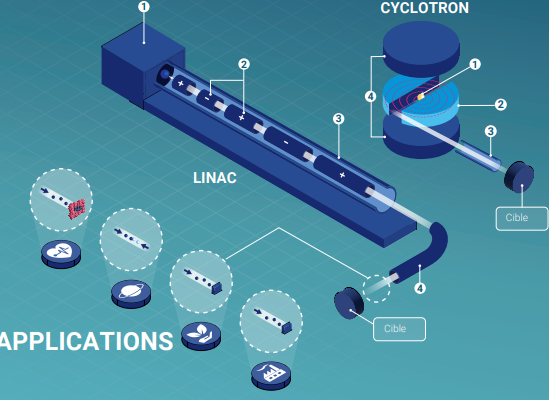

Les Accélérateurs Traditionnels : Une Évolution Technologique

Les premiers accélérateurs étaient relativement simples. Le principe de base consistait à générer des électrons et à les propulser à travers un espace rempli de champs électriques. L’électron heurte ensuite un obstacle de l’autre côté du dispositif. En fait, pendant quelques décennies, de nombreux foyers américains avaient chez eux un tel accélérateur : la télévision à tube cathodique. Les électrons, après avoir été accélérés, frappaient un écran phosphorescent pour produire une image visible.

Les Colliders Linéaires : Une Nouvelle Étape

Avec le temps, les limites des colliders traditionnels ont conduit à l’apparition des colliders linéaires. Le plus grand actuellement en opération est le SLAC National Accelerator Laboratory en Californie, un appareil s’étendant sur deux miles. L’ingéniosité derrière un collider linéaire tient au fait que les champs électriques peuvent à la fois attirer et repousser des charges électriques. Ainsi, un particule chargée accélérée peut continuer à être poussée pour gagner en énergie tout au long du parcours, tant qu’il reste des fonds pour poursuivre le projet.

Applications Pratiques des Accélérateurs

Les petits accélérateurs linéaires trouvent des applications diversifiées à travers le monde. Par exemple, les dentistes utilisent des accélérateurs pour produire des rayons X en envoyant des électrons vers des métaux. De plus, pour traiter certains types de cancers, les protons générés par un accélérateur permettent d’éliminer les cellules malades tout en préservant les tissus environnants. Ces technologies innovantes sont également essentielles dans l’industrie des semi-conducteurs pour la fabrication de circuits.

Vers une Nouvelle Dimension : Les Synchrotrons

Mais que se passerait-il si l’on pouvait continuer à accélérer les particules indéfiniment ? La solution la plus simple consiste à courber le parcours des particules en un cercle. Cette structure permet aux particules de tourner en continu, mais un défi majeur en découle : la relativité. À mesure qu’une particule augmente en vitesse, elle acquiert de l’énergie, ce qui, selon la relation E=mc², implique qu’elle devient plus lourde. Pour maintenir cette charge en mouvement circulaire, nous avons besoin de champs magnétiques qui doivent constamment s’adapter à l’augmentation de la masse de la particule.

Le Grand Collisionneur de Hadrons : Le Chef-d’Œuvre des Synchrotrons

Le joyau des synchrotrons est sans conteste le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC), dirigé par le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Cette immense installation, avec son anneau de 16,8 miles (27 km) de circonférence, renferme 36 000 tonnes d’aimants, refroidis à des températures extrêmes, plus froides que l’espace intersidéral. Le LHC peut accélérer des protons à 99,9997828 % de la vitesse de la lumière.

Les Énergies Extrêmes et leurs Conséquences

Le LHC opère en faisant collide deux faisceaux de particules en sens opposés. Au moment précis où les particules atteignent leur énergie maximale, elles se percutent à une énergie totale de 14 téraélectronvolts. À titre de comparaison, c’est moins qu’un milliardième de l’énergie d’une balle de baseball. Cependant, concentrer une telle énergie dans un espace incroyablement réduit produit des densités d’énergie remarquables, rappelant les premières instants du Big Bang. Dans ces conditions extrêmes, des particules éphémères surgissent du vide, permettant aux physiciens d’observer les opérations fondamentales de la nature. Comme le souligne le physicien fictif Dr. Elise Dumont, « Chaque collision nous rapproche un peu plus des secrets de l’univers ».

L’Impact des Accélérateurs de Particules sur notre Compréhension de l’Univers

Si ces accélérateurs offrent des réponses à des questions fondamentales sur la matière et les forces de l’univers, ils ouvrent également la voie à d’innombrables applications pratiques. Des technologies médicales à la recherche sur l’énergie, le potentiel des découvertes issues des travaux de ces machines est incommensurable. De plus, leur influence s’étend bien au-delà des frontières scientifiques, suscitant l’intérêt du grand public pour la physique et inspirant la prochaine génération de chercheurs.

Conclusion : L’Avenir des Accélérateurs dans la Recherche Scientifique

Les accélérateurs de particules continuent de représenter une avancée majeure dans notre quête de compréhension. Avec des projets ambitieux comme le prochain collider de nouvelle génération en développement, l’avenir de la recherche en physique des particules pourrait révéler encore plus de mystères de l’univers. En attendant, les découvertes faites grâce aux installations existantes nous rappellent l’importance de ces machines dans notre exploration du cosmos.