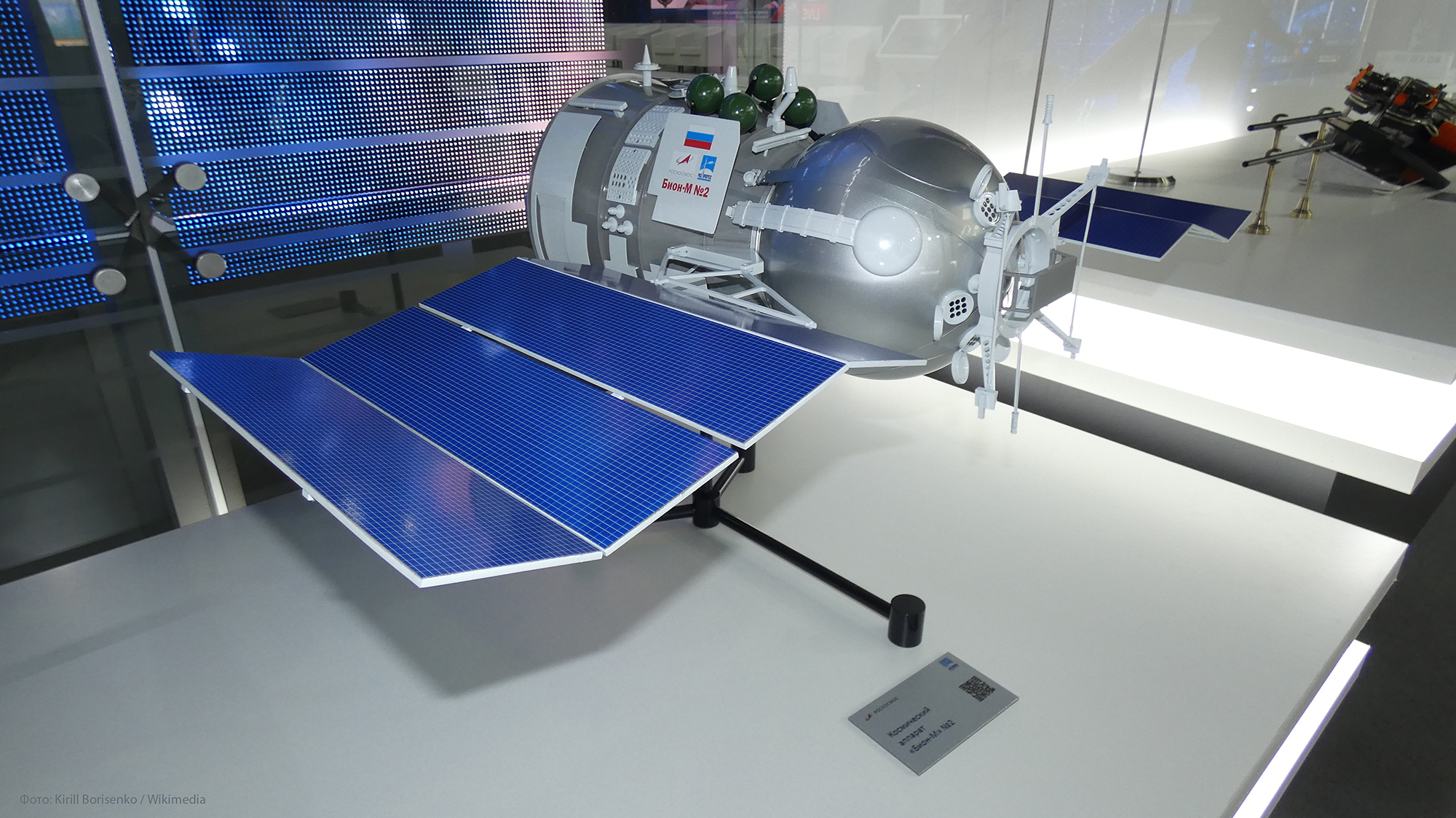

Retour d’une mission spatiale unique : la Bion-M No. 2

Un aperçu de la mission

Le 19 septembre 2023, un satellite de recherche biologique russe, le Bion-M No. 2, a atterri en toute sécurité dans les steppes de la région d’Orenbourg, après avoir passé 30 jours en orbite terrestre. Ce bâtiment spatial, souvent qualifié d’Arachné de la biologie, transportait plus de 30 expériences, dont 75 souris, plus de 1 500 mouches, des cultures cellulaires, des microorganismes, et des graines de plantes. Le lancement s’est déroulé le 20 août depuis le cosmodrome de Baïkonour, à bord d’un lanceur Soyouz-2.1b.

Une mission au service de la recherche scientifique

La mission Bion-M No. 2 est une collaboration entre Roscosmos, l’Académie des sciences de Russie et l’Institut des problèmes biomédicaux de l’Académie des sciences de Russie (IBMP). Lorsque le module de descente a été récupéré, des images ont révélé qu’un petit incendie s’était déclaré à la suite de l’atterrissage, mais celui-ci a été rapidement maîtrisé. Des hélicoptères de recherche ont été dépêchés pour rapatrier rapidement les spécimens vivants afin de procéder à une première évaluation. Ces premières études doivent notamment évaluer l’activité motrice des mouches pour détecter toute anomalie du système nerveux.

Activation du processus d’examen

Les biologistes et techniciens présents sur le site de l’atterrissage ont débuté les examens préliminaires dans une tente médicale spécialement déployée pour cette occasion. Le retour des objets biologiques vers les laboratoires de l’IBMP est prévu pour le 20 septembre à minuit Roscosmos. Ce processus est crucial pour le succès de l’ensemble des expériences et des études de cette mission.

Une démarche axée sur la physiologie gravitationnelle

Les objectifs des expériences

Le programme scientifique du Bion-M No. 2 recouvre dix sections distinctes d’expérimentations. Les quatre premières sections sont dédiées à l’étude de la physiologie gravitationnelle chez les animaux. Ces recherches visent à développer de nouvelles technologies pour garantir le soutien de la vie humaine lors de vols spatiaux, en prenant en compte les effets combinés de l’apesanteur et des radiations cosmiques.

Étude des effets sur la biologie terrestre

Les sections trois, quatre et cinq se concentrent sur l’influence du voyage spatial sur la biologie des plantes et des microorganismes, ainsi que sur leurs écosystèmes. Selon les scientifiques, comprendre ces interactions est fondamental pour décrypter les mécanismes de la vie dans l’univers. Comme l’explique un représentant de l’IBMP :

Chaque mission spatiale nous permet d’en apprendre davantage sur la résilience de la vie face aux défis environnementaux extrêmes.

Les phénomènes de radiations et la sécurité des astronautes

La section radiobiologique

Les sections six, huit et neuf incluent des expériences biotechnologiques et technologiques nécessaires à l’examen de la sécurité radiologique des nouveaux vaisseaux spatiaux. Ces travaux sont vitaux pour garantir la protection des astronautes contre les radiations sévères qui prévalent dans l’espace.

Tenir compte des jeunes chercheurs

La dernière section du programme a été confiée à des étudiants provenant de différentes écoles de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. Cela témoigne de l’engagement des agences spatiales à encourager la prochaine génération de chercheurs. La participation des jeunes scientifiques inspire également un nouvel enthousiasme pour l’exploration spatiale.

L’expérience de la panspermie

Une mission audacieuse

Une des expériences les plus intrigantes menées à bord du Bion-M No. 2 était le projet “Météorite”, qui a examiné si certaines formes de vie pouvaient survivre au stress thermique lors de la rentrée dans l’atmosphère terrestre. Des roches basaltiques contenant des souches de bactéries ont été placées à l’intérieur de la coque du module pour tester cette hypothèse. La théorie de la panspermie suggère que des éléments de la vie sur Terre auraient pu provenir de l’espace.

Les implications pour la science

Cette recherche sur la panspermie pourrait révolutionner notre compréhension de l’origine de la vie. Comme l’a souligné le célèbre astrobiologiste fictif, le Dr Alexei Tikhomirov:

Chaque découverte dans les missions spatiales nous rapproche un peu plus de la réponse à la question la plus fondamentale : sommes-nous seuls dans l’univers ?

Des résultats positifs de cette expérience pourraient renforcer l’idée que la vie, dans diverses formes, est peut-être répandue dans l’univers Scientific American.

Conclusion : vers un avenir d’explorations biologiques

La mission Bion-M No. 2 représente une avancée significative dans la recherche biologique spatiale. Les données collectées pendant cette mission fourniront des informations précieuses pour améliorer la sécurité des voyages spatiaux à long terme et explorer les limites de la vie telle que nous la connaissons. En associant recherche fondamentale et avancées technologiques, des missions comme celle-ci préparent le terrain pour un avenir prometteur, dans lequel l’exploration de nos frontières galactiques sera à la portée des générations futures NASA. Les résultats de ces expériences alimenteront non seulement la recherche spatiale, mais aussi des domaines connexes tels que la biotechnologie et l’écologie. L’innovation et la curiosité font partie de notre nature, et nos ambitions d’explorer l’univers lointain ne sont que le reflet de notre désir intrinsèque de comprendre le monde qui nous entoure.